診断可能疾患

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

- 胃がん

-

当院では、胃がんは検査を受けられた約1000例中およそ10例の割合で発見されています。

胃がんは、早期に見つけることで内視鏡による切除が可能となり、当院でも約8割の方が内視鏡切除のみで治療を終えられています。

少し進行していても、早期の段階であれば開腹せず腹腔鏡による切除が可能で、入院期間も比較的短く済みます。

一方で、がんが進行してしまうと開腹手術が必要になり、場合によっては転移のため手術ができないこともあります。

症状が軽いうち、または自覚症状がない段階で行う胃内視鏡検査が、身体への負担を最小限に抑え、治療の選択肢を広げるための大切な一歩です。

当院では経鼻内視鏡や鎮静を用いた検査も行っており、できるだけ負担の少ない方法をご提案しています。

→ [胃内視鏡検査の流れはこちら]

- 咽頭がん・食道がん

-

咽頭がん・食道がんは、胃がんに比べると発症頻度は低いものの、喫煙や飲酒の習慣がある方はリスクが高まるとされています。

当院での内視鏡検査では、約1000例に1例程度の割合で発見されています。

食道がんの多くは「扁平上皮がん」と呼ばれるタイプで、従来はヨード液を散布しなければ早期発見が難しいとされてきました。

当院の内視鏡装置はBLI(ブルーライトイメージング)やNBI(狭帯域光観察)などの特殊光観察機能を備えており、色調や血管の微細な変化をとらえることで、早期段階での発見がしやすくなっています。

食道がんは内視鏡切除で治癒可能な時期が限られるため、小さく見つけることが何より大切です。

自覚症状が出にくいがんのため、定期的な胃・食道内視鏡検査が早期発見の鍵となります。

→ [検査の詳細を見る]

- 慢性胃炎

-

以前は、長く続く胃の炎症を「慢性胃炎」と呼び、加齢や体質によるものと考えられていました。

しかし現在では、自己免疫性胃炎など一部の特殊なケースを除き、多くの慢性胃炎は「ヘリコバクター・ピロリ菌」の持続感染によって起こることがわかっています。

ピロリ菌を除菌することで炎症は治まり、病気としての慢性胃炎はなくなります。除菌後も胃の粘膜に炎症の跡が残ることはありますが、市販の胃薬では改善しにくい状態になることもあります。

そのため、慢性胃炎という言葉は、現在では医学的には「ヘリコバクター・ピロリ感染症」と呼ばれることが増えています。

胃の違和感や症状が続く方は、内視鏡検査でピロリ菌感染の有無を調べることが、将来の胃がん予防にもつながります。

→ [検査について詳しく]

- 急性胃炎

-

普段は胃の炎症がない方でも、突然起こる胃の炎症を「急性胃炎」と呼びます。

最も多い原因は感染性胃腸炎で、ノロウイルス・ロタウイルスなどのウイルスや、食中毒の原因となる細菌によって発症します。

そのほか、濃いアルコールや酢、香辛料などの強い刺激物、薬の誤嚥による直接的な障害、さらに痛み止め(NSAIDs)など一部の薬の副作用による間接的な障害も原因となります。

症状としては、胃の痛み・吐き気・嘔吐・発熱・下痢などが現れることがあります。

強い症状や長引く場合は、胃カメラ検査で炎症の程度や他の病気の有無を確認することが大切です。

→ [検査について詳しく]

- 自己免疫性胃炎

-

自己免疫性胃炎(A型胃炎)は、膠原病などと同じ自己免疫性疾患の一つです。

本来は体を守る免疫が、抗胃壁細胞抗体や抗内因子抗体をつくって自分の胃粘膜を攻撃してしまい、胃の粘膜が徐々に薄く(萎縮)なっていく病気です。

内視鏡検査では、胃の中央部分(体部)から始まる萎縮性胃炎が特徴的です。まれに胃がんやカルチノイド腫瘍のリスクがあるとされています。

主な症状は胃酸分泌の低下による消化不良ですが、進行するとビタミンB12の吸収不良が起こり、「大球性貧血」という特殊な貧血になることがあります。その場合は、注射によるビタミンB12の定期補給が必要です。

自己免疫性胃炎は症状が軽いことも多く、発見には内視鏡検査が有効です。早期に見つけることで、合併症の予防や適切な管理につながります。

→ [検査について詳しく]

- ピロリ菌感染による慢性胃炎や胃潰瘍

-

ピロリ菌の除菌後判定について

ピロリ菌の除菌後判定は、一般的には除菌から最低4週間後に行います。しかし、この時期では「偽陰性(実際には残っているのに陰性と判定される)」が出やすいため、より正確な判定は除菌から3か月以上経過してから行うのが望ましいとされています。

当院では、胃潰瘍や十二指腸潰瘍がある場合は治療後3か月で内視鏡検査を行い、その際に除菌判定をします。潰瘍がない場合は、実際には1年後の内視鏡検査時に除菌判定を行います。

実際に、除菌後1~2年以内に早期胃がんが見つかるケースが少なくありません。 そのため、B・C・D群の方は、除菌後1年目の検査は必須とし、可能であれば2年目も検査を受けていただきます。その後は、リスクに応じて間隔を調整します。

除菌すれば胃がんにならないと誤解される方が非常に多いですが、除菌後も一生涯、胃がんのリスクはゼロにはなりません。 特に初回の除菌前にしか正確な胃がんリスク評価はできないため、除菌後も定期的な内視鏡検査(最低でもバリウム検査)によるフォローが必要です。

→ [除菌後のフォロー検査について詳しく]

- NSAID’s潰瘍

-

N**NSAID’s(非ステロイド性抗炎症薬)**とは、ボルタレンやロキソニンなどに代表される、痛みや炎症を抑えるお薬の総称です。

これらの薬は効果が高い一方で、体質的に胃や十二指腸に潰瘍ができやすい方がいます。このような方は、基本的にはNSAID’sの服用は避けるべきです。それでも服用が必要な場合には、PPI(プロトンポンプ阻害薬)やP-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)などの強力な制酸剤を併用して、潰瘍を予防します。

整形外科などで処方されることが多いレバミピド(胃粘膜保護薬)は、NSAID’s潰瘍の予防には効果がないことがわかっています。

胃潰瘍や消化管出血のリスクがある方は、自己判断で市販の痛み止めを使用せず、必ず医師にご相談ください。

- 胃下垂

-

胃下垂とは、かつてバリウム検査で、バリウムの重さによって胃が骨盤内部まで下がって見える状態を指していた用語です。

実際には、腹筋が弱く胃が下がっているだけで、消化機能や健康に重大な影響を与えることはほとんどありません。

そのため、現在では病気とは見なされず、医学用語としてもあまり使われなくなっています(ほぼ死語)。ただし、胃の位置が下がっていることで食後の膨満感や胃もたれを感じやすい方もいますので、気になる症状が続く場合はご相談ください。

- 胃腺腫

-

胃腺腫は、内視鏡検査で白っぽく平らに盛り上がった形状として見られる病変です。

多くは生検検査でGroup 3(良性)と診断され、特に小腸型の形質を持つものは進行がゆるやかです。しかし、胃型の形質を持つ場合はがん化のリスクが高く、早期の内視鏡切除をお勧めします。

また、小腸型であっても、長年の経過でがん化する例があり、以下の特徴がある場合は治療対象となります。- 大きさが20mm以上

- 短期間で大きくなっている

- 発赤や陥凹がある

胃腺腫は良性であっても**「前がん状態」**と考えられるため、「経過観察だけでは不安」という方は、小さくても内視鏡切除を行う場合があります。

- カルチノイド

-

**カルチノイド(神経内分泌腫瘍:NET)**は、10万人あたり約2人と比較的まれに発生する、ゆっくりと増えるタイプの悪性腫瘍です。

内視鏡検査では、白色や黄色の硬い小さな結節として見られ、粘膜の下に位置するのが特徴です。発生部位は直腸が最も多く、次いで胃・十二指腸などに見られます。

「カルチノイド」という名称は古い呼び方で、現在は**神経内分泌腫瘍(NET)**と呼ばれていますが、俗称として使われることもあります。胃に発生するカルチノイドの7〜8割はNET G1型で、転移が少なく、1cm以下の場合は内視鏡で切除可能なことが多く、予後は非常に良好です。

治療方針は、大きさ・細胞分裂の程度・転移の有無などを総合的に判断して決定されますので、詳細は主治医とご相談ください。

- 逆流性食道炎

-

胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症が起きる病気です。

胸やけ、酸っぱい液が上がってくる感じ(呑酸)、喉の違和感などが代表的な症状です。

内視鏡では食道下部の粘膜にびらんや発赤が見られます。

治療は生活習慣の改善(就寝前の飲食を避ける、脂っこい食事やアルコール・喫煙を控える)と、胃酸を抑える薬(PPIやP-CAB)を用います。

放置すると狭窄やバレット食道などの合併症につながることがあります。

- アレルギー性胃炎

-

食物や薬剤などに対するアレルギー反応で胃粘膜が炎症を起こす状態です。

蕁麻疹や喘息など他のアレルギー症状を伴う場合もあります。

内視鏡では浮腫状の発赤やびらんが見られることがあります。

原因となる食材や薬を特定・除去することが重要で、必要に応じて抗アレルギー薬を使用します。

- アミロイドーシス

-

体内で異常なタンパク質(アミロイド)が沈着し、さまざまな臓器に障害を起こす病気です。

胃や腸に沈着すると、粘膜の肥厚・硬化が起こり、消化機能の低下や出血が見られることがあります。

診断には内視鏡による粘膜生検と特殊染色が必要です。

治療は原因となる基礎疾患のコントロールや、症状への対症療法が中心です。

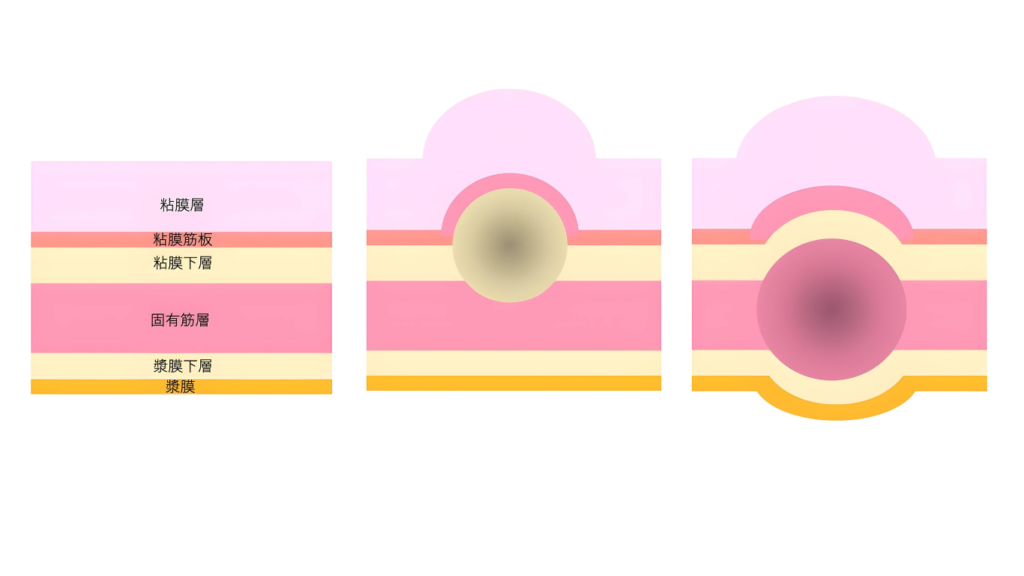

- 粘膜下腫瘍

-

胃や食道などの粘膜の下にできる腫瘍の総称です。

良性(平滑筋腫・脂肪腫など)から悪性(GIST、リンパ腫など)まで多様です。

内視鏡では表面の粘膜が保たれたまま、下から盛り上がったように見えます。

診断には超音波内視鏡や生検が行われます。

大きさや性質によって経過観察か切除かを判断します。

- MALTリンパ腫

-

胃粘膜のリンパ組織から発生する悪性リンパ腫です。

多くはピロリ菌感染が関与しており、除菌治療で治る例もあります。

内視鏡では不整形のびらんや隆起、発赤などが見られます。

ピロリ菌除菌が第一選択で、除菌後も残存する場合は放射線治療や化学療法を行うことがあります。

- 十二指腸がん

-

発生頻度は低いですが、早期発見であれば内視鏡切除が可能です。

進行すると手術(十二指腸切除や膵頭十二指腸切除)が必要になります。

内視鏡での定期的な観察が早期発見の鍵です。

- その他、上部消化管の疾患

-

潰瘍瘢痕(治った潰瘍の跡)、ポリープ、良性腫瘍、感染症性病変などがあります。

症状がなくても、定期的な内視鏡で偶然発見されることが多く、早期のうちに対応できます。

- アニサキスなどの異物除去

-

アニサキスは魚介類に寄生する線虫で、生食(特にサバ・アジ・イカなど)で感染します。

強い胃の痛みや嘔吐を起こしますが、内視鏡で虫体を確認し除去することで症状は速やかに改善します。

その他、魚骨や義歯などの異物も内視鏡で除去可能です。

予防には魚介類の十分な加熱や冷凍が有効です。

下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ検査)

- 大腸癌

-

大腸がんは、大腸(盲腸、結腸、直腸など)の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称です。食生活の欧米化にともない増加傾向にあり、日本人ではS状結腸や直腸にできやすいと言われています。

症状

早期の大腸がんでは自覚症状がほとんどありません。がんが進行すると、以下のような症状が現れることがあります。

- 排便の変化:血便、下血、下痢と便秘の繰り返し、便が細くなる、便が残る感じがする

- おなかの変化:おなかが張る、腹痛、しこり

- その他:貧血(めまい、立ちくらみ、息切れ)、体重減少

これらの症状は他の病気でも見られることがあるため、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。特に血便は痔と勘違いして放置してしまうケースが少なくありません。

原因・リスク因子

大腸がんの発生には、生活習慣が深く関わっているとされています。

- 食生活:赤身肉や加工肉の過剰摂取、食物繊維不足

- 飲酒・喫煙:過度の飲酒や喫煙

- 運動不足:身体活動が少ないこと

- 肥満:特に内臓脂肪型肥満

- 家族歴:家族に大腸がんの患者がいる場合

検査方法

大腸がんの検査には、主に以下のものがあります。

- 便潜血検査:便に血液が混じっているかを調べる、がん検診で広く行われている検査です。

- 直腸指診:肛門から指を挿入し、直腸に腫瘍がないかを確認します。

- 大腸内視鏡検査:肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内部を直接観察する検査です。病変が見つかった場合、組織を採取して詳しく調べることができます。便潜血検査では発見できない微小なポリープや平坦な病変も発見できるため、大腸がんの精密検査における最も重要な「確定診断」のための検査と位置づけられています。

- 注腸造影検査:肛門からバリウムと空気を注入し、X線で大腸の形を撮影する検査です。

予防

大腸がんを予防するためには、生活習慣の改善と定期的な検診が重要です。

- 食生活の改善:野菜や果物、きのこ類など食物繊維を多く含む食材を積極的に摂り、赤身肉や加工肉の摂り過ぎに注意する。

- 適度な運動:ウォーキングやジョギングなど、体を動かす習慣を身につける。

- 飲酒・禁煙:節酒、禁煙を心がける。

- 定期的な検診:大腸がんの多くは、自覚症状のない良性のポリープが時間をかけてがん化することで発生します。そのため、**症状が出る前に大腸内視鏡検査でポリープを発見し切除することが、最も確実で効果的な大腸がんの予防法となります。**40歳を過ぎたら、一度は専門医に相談し、内視鏡検査を検討することが強く推奨されます。

- 大腸ポリープ(過形成性・腺腫性・過誤腫性・炎症性など)

-

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできるイボのような隆起物の総称です。その多くは良性ですが、中には放置するとがん化するものもあります。ポリープは、大きく「腫瘍性ポリープ」と「非腫瘍性ポリープ」に分けられ、さらに細かく分類されます。

1. 腫瘍性ポリープ

大腸ポリープ全体の約8割を占め、がんになる可能性のあるポリープです。

腺腫(せんしゅ)性ポリープ

- 特徴: 大腸ポリープの中で最も多く、大腸がんの大部分は腺腫性ポリープから発生すると考えられています(アデノーマ・カルチノーマ・シークエンス説)。

- がん化のリスク: ポリープの大きさや組織型によってがん化のリスクが異なります。一般的に、ポリープが大きいほど、がん化する可能性が高くなります。たとえば、5mm未満では1%前後ですが、20mm以上では20〜30%以上になると報告されています。

- 治療: がん化の可能性があるため、内視鏡検査で発見された場合、通常は切除の対象となります。

2. 非腫瘍性ポリープ

がんになる可能性が低いポリープです。

過形成性ポリープ

- 特徴: 炎症や加齢によって大腸の粘膜が過剰に増殖してできるポリープです。通常は良性で、がん化のリスクは非常に低いとされています。

- 治療: 一般的には切除の必要はありませんが、大きなものや特殊なタイプでは、まれにがん化のリスクがあるため、経過観察や切除が検討されることもあります。

炎症性ポリープ

- 特徴: 潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患によって、慢性的な炎症が続くことで粘膜が盛り上がってできるポリープです。厳密には「偽ポリープ」と呼ばれることもあります。

- 治療: 炎症の原因となっている基礎疾患の治療が中心となります。炎症が治まるとポリープも縮小・消失することがあります。

過誤腫(かごしゅ)性ポリープ

- 特徴: 正常な組織が不規則に増殖してできるポリープです。遺伝性の疾患(ポイツ・ジェガース症候群など)に関連して発生することがあります。

- 治療: 遺伝性疾患との関連性が疑われる場合は、定期的な経過観察が重要となります。

ポリープの症状

小さなポリープでは、ほとんどの場合、自覚症状はありません。しかし、ポリープが大きくなると、以下のような症状が現れることがあります。

- 血便・下血: ポリープの表面から出血するため

- 便通異常: ポリープが大きくなり、便の通り道を塞ぐため

- 腹痛・腹部膨満感

まとめ

症状がない段階でポリープを発見できる唯一の方法が大腸内視鏡検査です。 健康診断などで行われる便潜血検査は、あくまでスクリーニング検査であり、この検査で陰性でもポリープがないとは言い切れません。大腸ポリープは種類が多く、治療が必要かどうかはポリープの種類、大きさ、数などによって判断されます。最も重要なのは、がん化のリスクがある腺腫性ポリープを早期に発見し、切除することです。このため、自覚症状がなくても、定期的に大腸内視鏡検査を受けることが大腸がんの予防に非常に効果的です。

- 粘膜下腫瘍

-

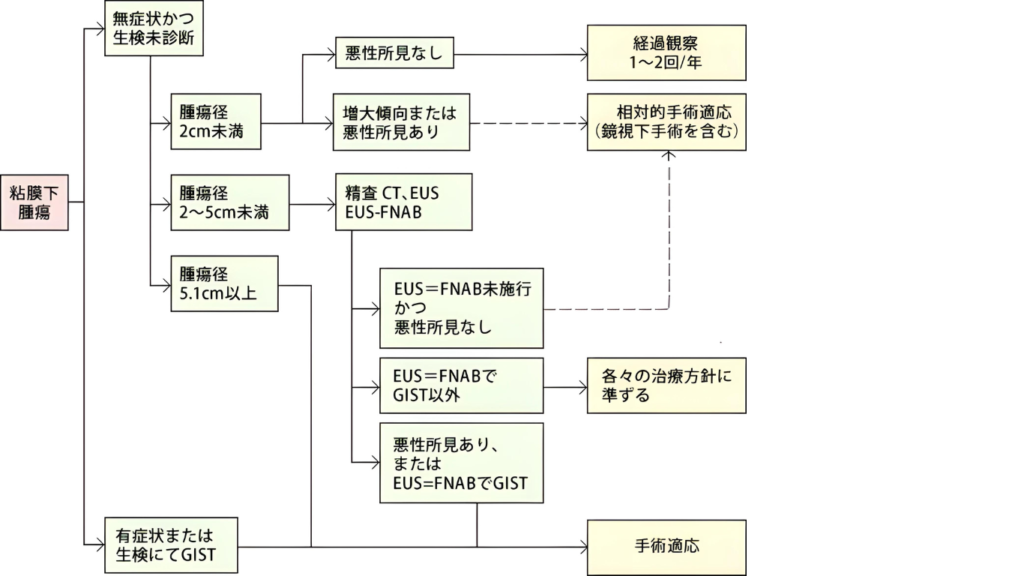

ほとんどの場合は無症状で、バリウム検査や胃カメラで偶然に見つかります。

胃の粘膜の下(粘膜下層・粘膜筋板・筋層)にある様々な種類の細胞で腫瘍化したものを総称して粘膜下腫瘍と呼びます。

「脂肪腫」「筋腫」「迷入膵」「リンパ管腫瘍」「神経鞘腫」などの良性のものから、「胃消化管間質腫瘍 (GIST)」「悪性リンパ腫」「筋肉腫」など悪性のものまで様々です。

覆っている粘膜が薄いものや、一部に顔を出しているものは生検で組織を得られるものがあり、鑑別可能なものもありますが、小さいうちは生検出来ないものが多く、鑑別は困難です。一般には、大きさが2cm以下の場合には年1回程度の内視鏡検査で定期的な観察を行い、大きくなる傾向があれば悪性の可能性があり、超音波内視鏡検査など、特殊な検査を受けていただきます。

治療の必要のないものから、手術切除や化学療法が必要なものまであります。粘膜下腫瘍の多くは良性ですが、実際には良性から悪性まで幅広くあり、治療が必要かどうか、治療が必要な場合はどんな治療を行うのか、施行医もしくは主治医から納得のいくまで十分に説明を受けてください。

- カルチノイド

-

カルチノイドは、神経内分泌腫瘍の一種で、神経内分泌細胞が腫瘍化したものです。以前は良性の腫瘍として扱われることが多かったですが、がんとして振る舞うこともあるため、現在は「神経内分泌腫瘍」として分類され、その悪性度や進行度に応じて治療方針が検討されます。

特徴

- 発生部位: 全身のさまざまな臓器に発生しますが、消化管(特に直腸、小腸、虫垂)、肺などに多く見られます。

- 進行: 一般的に、進行がゆっくりであるのが特徴です。

- ホルモン分泌: ホルモンを分泌する細胞から発生するため、セロトニン、ヒスタミン、プロスタグランジンといったホルモン様物質を過剰に分泌することがあります。

症状

カルチノイドの症状は、腫瘍がホルモンを分泌するかどうか、また腫瘍の発生部位によって異なります。

無症状

多くの場合、腫瘍が小さい初期の段階では自覚症状がなく、健康診断や内視鏡検査で偶然発見されるケースがほとんどです。

カルチノイド症候群

腫瘍が分泌するホルモンによって引き起こされる、特有の症状の集まりです。以下の症状が代表的です。

- 顔面紅潮: 顔や首、胸などが突然赤くなる。

- 下痢: 腹痛を伴うこともあります。

- 喘鳴: 喘息のような呼吸困難。

- 心臓弁膜症: 長期にわたるホルモン過剰分泌により、心臓の弁が損傷することがあります。

カルチノイド症候群は、腫瘍が肝臓に転移して、肝臓で処理しきれなくなったホルモンが全身を循環することで発症することが多いとされています。

その他の症状

腫瘍が大きくなると、一般的ながんと同じように、発生部位に応じた症状が現れます。

- 大腸・直腸: 下血、腹痛、便通の変化など。

- 肺: 咳、息切れ、胸痛など。

検査と診断

- 内視鏡検査: 消化管に発生したカルチノイドは、内視鏡で直接観察して発見されることが多いです。病変が見つかれば、組織を採取して病理組織診断を行います。

- 超音波内視鏡(EUS): 腫瘍が粘膜の深い層に位置している場合、超音波内視鏡で詳しく調べます。

- 血液・尿検査: ホルモン分泌の有無を確認するため、血液中や尿中のホルモン代謝物を測定することがあります。

- 画像検査: CT、MRI、核医学検査(シンチグラフィ)などで腫瘍の広がりや転移の有無を調べます。

治療

治療方針は、腫瘍の大きさ、悪性度、発生部位、転移の有無などによって決定されます。

- 内視鏡的切除: 腫瘍が小さく、粘膜内にとどまっている場合は、内視鏡で切除することができます。

- 外科的切除: 腫瘍が大きい、あるいは深くまで浸潤している場合は、手術で腫瘍を切除します。リンパ節への転移が疑われる場合は、リンパ節郭清も行われます。

- 薬物療法: 腫瘍が全身に転移している場合や、手術が難しい場合には、薬物療法が行われます。

- ホルモン療法: ホルモン分泌を抑える薬(ソマトスタチンアナログなど)を投与して、症状をコントロールしたり、腫瘍の増殖を抑えたりします。

- 化学療法・放射線療法: 進行が速い場合などに、抗がん剤や放射線治療が検討されることもあります。

- 特定の分子を標的とする**「分子標的薬」や、放射性物質を結合させた薬剤を投与する「ペプチド受容体放射性核種療法(PRRT)」**など、治療の選択肢が増えています。

カルチノイドは比較的まれな腫瘍ですが、早期に発見できれば根治が期待できます。症状がないことが多いので、定期的な健康診断や、医師から内視鏡検査を勧められた場合には、積極的に受けることが重要です。

- 腸炎(腸結核、アメーバ赤痢、感染性大腸炎、潰瘍性大腸炎、虚血性腸炎、クローン病、粘膜脱症候群、コラーゲン性大腸炎、NSAID’s潰瘍など

-

さまざまな腸炎と内視鏡検査の重要性

腸炎とは、何らかの原因で腸に炎症が起こる病気の総称です。原因は感染症、免疫の異常、血流障害など多岐にわたります。これらの腸炎を正確に診断し、適切な治療方針を決定するために、大腸内視鏡検査は不可欠な役割を果たします。内視鏡で腸の粘膜を直接観察し、特徴的な所見(見た目)を確認するとともに、組織を採取(生検)して病理診断を行うことで、確定診断に至ります。

1. 感染が原因の腸炎急性の下痢や血便の原因を特定するために内視鏡検査が行われます。

疾患名 内視鏡検査の役割と主な所見 感染性大腸炎 診断と重症度の評価。 粘膜のむくみ(浮腫)、発赤、びらん(ただれ)、出血などが見られます。原因菌を特定するために粘液を採取することもあります。 腸結核 特徴的な潰瘍の確認と組織採取。 横方向に走る「輪状潰瘍」や、不整な形の潰瘍が特徴です。生検で結核菌の存在を証明することが確定診断につながります。 アメーバ赤痢 特徴的な潰瘍の確認と組織採取。 境界がはっきりした「フラスコ状」や「打ち抜き状」と呼ばれる深い潰瘍が特徴です。生検でアメーバ原虫を検出します。 2. 免疫の異常が原因の腸炎(炎症性腸疾患 – IBD)

慢性の下痢や血便の原因を特定し、治療方針を決定するために極めて重要です。

疾患名 内視鏡検査の役割と主な所見 潰瘍性大腸炎 診断、炎症範囲と重症度の評価、治療効果の判定、がんサーベイランス。 直腸から連続的に広がるびまん性(一面に広がる)の発赤や、血管が透けて見えなくなる所見が特徴です。長期罹患すると大腸がんのリスクが上がるため、定期的な内視鏡検査が必須です。 クローン病 診断、病変範囲の評価、治療効果の判定。 縦方向に走る潰瘍(縦走潰瘍)や、丸いアフタ性潰瘍、敷石のように見える粘膜(敷石像)が特徴です。病変が非連続(飛び石状)に存在することを確認します。 コラーゲン性大腸炎 診断のための組織採取。 内視鏡の見た目では正常に見えることもありますが、特徴的な所見がないにも関わらず水様性下痢が続く場合に疑い、生検で粘膜下のコラーゲン層の肥厚を確認して診断します。 3. その他の原因による腸炎

突然の腹痛や血便、原因不明の潰瘍などを診断するために行われます。

疾患名 内視鏡検査の役割と主な所見 虚血性腸炎 特徴的な所見の確認による診断。 腸のヒダに沿った縦走方向の発赤、びらん、潰瘍が見られます。特にS状結腸から下行結腸に好発します。多くは一過性のため、回復過程を追うこともあります。 NSAIDs潰瘍 特徴的な潰瘍の確認。 薬剤の長期服用歴がある患者で、特徴的な「輪状潰瘍」が見られた場合に強く疑います。多発することもあります。 粘膜脱症候群 特徴的なポリープや潰瘍の確認。 直腸に好発する、境界明瞭な発赤やポリープ状の隆起、白苔を伴う潰瘍などを確認します。排便習慣の問診と合わせて診断します。